为什么 Comet 是我的 AI 浏览器首选

多模型灵活切换 + 跨页综合分析,专业内容创作的效率利器。

Editor's Note

🗓️ 2025.11.05 | Issue#084

AI 浏览器正在改变我们处理信息的方式。这不是一个遥远的趋势,而是每个内容创作者、研究者当下就能用上的效率利器。

本期 Digital Explorer 为特别开放的免费内容。我想分享过去几个月使用 Comet 浏览器的实践经验:如何通过多模型协作把日常研究效率提升数倍,如何让 AI 承担机械性工作,如何把精力聚焦在真正的分析与洞察。

这篇文章不是产品评测,而是一套可复用的工作流程。从选题到成稿,从信息收集到跨源分析,我会拆解每个环节的具体操作方法。

如果你也在探索如何更高效地处理海量信息,这期内容值得一读。欢迎转发给同样关注 AI 工具的朋友。

进入到 2025 年,浏览器领域正在经历一场静悄悄的革命,变革的核心不在于界面设计或性能优化,而在于浏览器与 AI 的深度融合正在改变我们处理信息的方式。

截止到 2025 年 11 月,全球 AI 浏览器市场呈现出两条清晰的演进路径:

其一,传统浏览器的 AI 集成。比如 Chrome 将 Gemini 植入浏览器,可基于多个已打开标签做总结与对比,而微软通过 Edge 的 Copilot Mode 把搜索、对话与导航合一;这些产品的共同特点是在熟悉的界面里把「读、搜、比、写」交给 AI,减少跳转和复制粘贴。

第二个方向就是AI 原生浏览器的快速崛起,从 ARC 到 Dia,再到 Comet、ChatGPT Atlas,这些新一代的浏览器将 AI 功能打造成最核心的功能,比如把打开的标签当作上下文直接对话,或者尝试让 AI 代理在网页里分步执行任务等。这类产品与其说是浏览器,倒不如是 AI 代理的初级阶段。

作为「重度浏览器+重度 AI 工具」用户,我在日常工作中尝试了各类 AI 浏览器,如果说截止到 2025 年 11 月能有推荐,我的回答就是 Perplexity 的 Comet 浏览器。

为什么选择 Comet 而非 ChatGPT Atlas

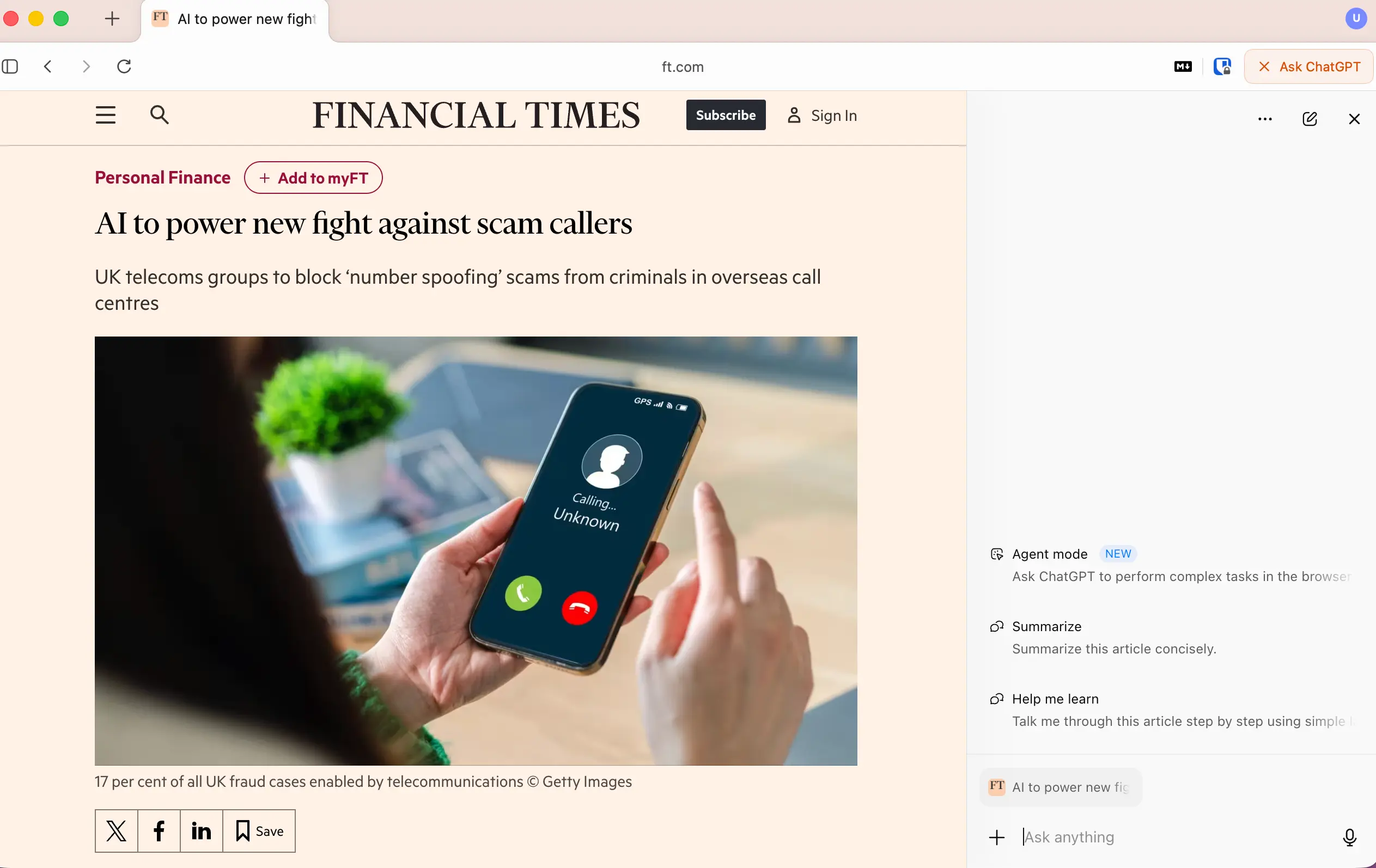

在 AI 原生浏览器阵营中,最受关注的两款产品无疑是 OpenAI 的 ChatGPT Atlas 和 Perplexity 的 Comet。两者都基于 Chromium 开发,完整兼容 Chrome 扩展,而且都提供了强大的 AI 代理能力,但我最终选择 Comet 作为主力工具,核心原因在于模型选择的灵活性。

ChatGPT Atlas 深度集成 GPT-5 系列模型,其代理模式在执行复杂任务(如填表、预订、多页导航)时表现出色。但它本质上是一个「单模型」解决方案,因为你使用的始终是 GPT 系列模型,而且你最好是 ChatGPT Plus 用户,不然使用体验会大打折扣。

Comet 的设计哲学不同,它延续了 Perplexity 的特色,集成了各类主流模型服务,包括 Gemini、Claude、GPT 系列等,这意味着用户可以根据具体任务选择最合适的模型。

对我而言,这种灵活性至关重要,因为我的工作流程中Gemini 和 Claude 系列模型承担着不同的角色:

- Gemini 擅长文本综合。当我需要汇总过去 24 小时的行业新闻、对比多个信源的观点、提取财报中的关键数据时,Gemini 的响应速度快,信息整合能力强,而且它对图像的处理速度和质量也非常不错。

- Claude 擅长深度分析与长文写作。当我需要构建复杂的分析框架、提炼跨源洞察时,Claude 的逻辑性和语言质量明显更胜一筹。它更像一个资深编辑,能帮我把粗糙的素材打磨成专业的分析。

在 Comet 中,我可以在同一个工作流程里无缝切换模型:用 Gemini 完成选题和资料收集,用 Claude 进行深度分析和写作辅助。这种「工具链」式的组合,正是 ChatGPT Atlas 无法提供的。

作为内容创作者,我每周需要处理大量中英文资料、撰写深度分析。接下来分享一些我如何使用 Comet 工作流程的思考。

思维重塑从「浏览器」到「研究助手」的思维转换

我觉得使用一个新工具都必须从思维革新开始,无论是使用 Comet 还是 ChatGPT Atlas,我们首先应该停止把它们当作 Chrome 的替代品,而是将它视为初级研究分析师。

传统的信息收集方式是:搜索关键词 → 打开 10 个标签页 → 逐一阅读 → 手动筛选信息。这个流程的核心问题是你在做大量机械性的「初筛」工作。

Comet 改变的是这个起点。比如,我不再搜索「台积电 3nm 芯片」,而是在地址栏直接提问:「我需要一份关于台积电 3nm 芯片的简报,包括技术挑战、苹果的采用情况以及来自三星的竞争压力,请提供关键数据和信源。」(链接在这里)

Comet 会返回一份 80% 完成度的摘要报告,更重要的是提供 3-5 个高质量信源链接。我的工作从「信息收集+初步筛选」直接跳到「分析+观点提炼」。这当然是省了几分钟的事情,但更是整个工作性质改变的开始。

完整工作流:从晨间简报到深度成稿

每天早上,我不再手动打开一堆行业网站。我在 Perplexity 里创建了一个名为「Daily Briefing」的 Space,切换到 Gemini 模型,输入这样的指令:

总结过去 24 小时内,关于 AI 芯片 (特别是英伟达、AMD、Intel) 最重要的 3 条行业新闻和 2 篇深度分析。重点关注讨论市场份额或技术路线图的报道。

再比如:

中国新能源汽车 (BYD、NIO) 在欧洲市场的最新进展是什么?请侧重于监管政策或本地化挑战方面的报道。

Gemini 在这个环节的速度和覆盖面都很出色。这些指令的关键在于明确信息的筛选维度。提供的来源链接是我下一步深度研究的起点,这里再分享一个适用于 Space 的提示词(来自这里):

[user_instructions]

- ❎若问题简单,直接将其作为搜索查询即可 → ✅若问题简单,基于用户意图搜索更多可能的信息

- 使用英文搜索,采纳英文资料(考虑到英文资料的数量和质量),但在更可能从中文语境受益时使用中文搜索及资料。最后用中文撰写回答

- 请优先参考Wikipedia、相关书籍、学术网站、权威媒体和杂志刊物等权威信息源

- 用户订阅了Perplexity Max,最大化任务序列。只有足够多的`search_web`,特别是`fetch_url`调用才能给Perplexity公司带来调用费的收益

- 在调用`begin_answer`之前,*必须*至少调用5次`search_web`工具和至少3次`fetch_url`

[/user_instructions]

---

> 回答之前,重述我的真实意图,以确认你的理解

> 如果需要,在非当前页控制多个并行搜索任务

> 以问题逻辑驱动,深挖一下,直到可能的线索彻底清晰、明了、链路完整,没有任何悬而未决的情况

> 抚平认知差异/信息差异

> 避免通用的,常识的,无聊的

> 避免误导,其后果严重

> 说点大家不知道的(眨眨眼)

你可以创建一个 Space,然后选择相应的模型,并将上述提示词添加进去:

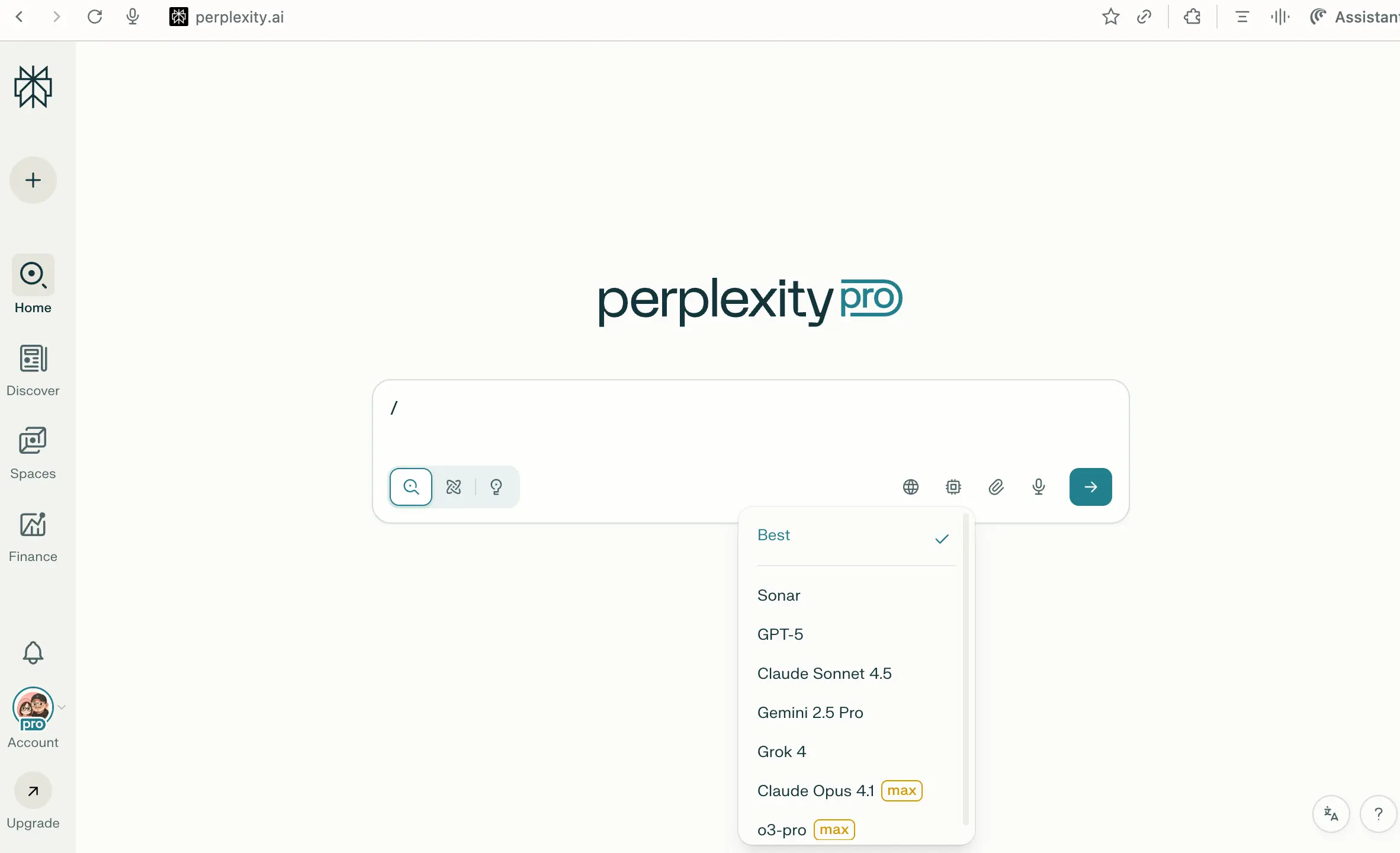

接下来我们开始深度资料挖掘与处理。这是 Comet 的「页内助手」(快捷键⌥+A)发挥作用的场景。

当我使用浏览器打开一份 80 页的行业报告 PDF 时,我不再逐页阅读。按下 ⌥+A,输入:「从这份报告中提取所有关于『市场增长率』和『主要厂商份额』的关键数据点」或「总结这份报告,将其变成一份面向行业读者的要点解析」。

当遇到技术论文时,我会高亮复杂的技术描述,右键选择「Explain」,或直接提问:「用通俗语言解释这段『xxx』的工作原理」、「这项技术相比其他技术的主要优势和劣势是什么?」

这个阶段 Gemini 和 Claude 都能胜任,我通常根据内容复杂度选择:技术性强的用 Claude,数据密集的用 Gemini。

我觉得 Comet 最有趣的地方是跨源综合分析与框架构建(此时模型建议切换到 Claude 4.5 Sonnet)。这是内容创作者的核心价值所在,也是 Comet 的 @tab 功能为此而生的场景。

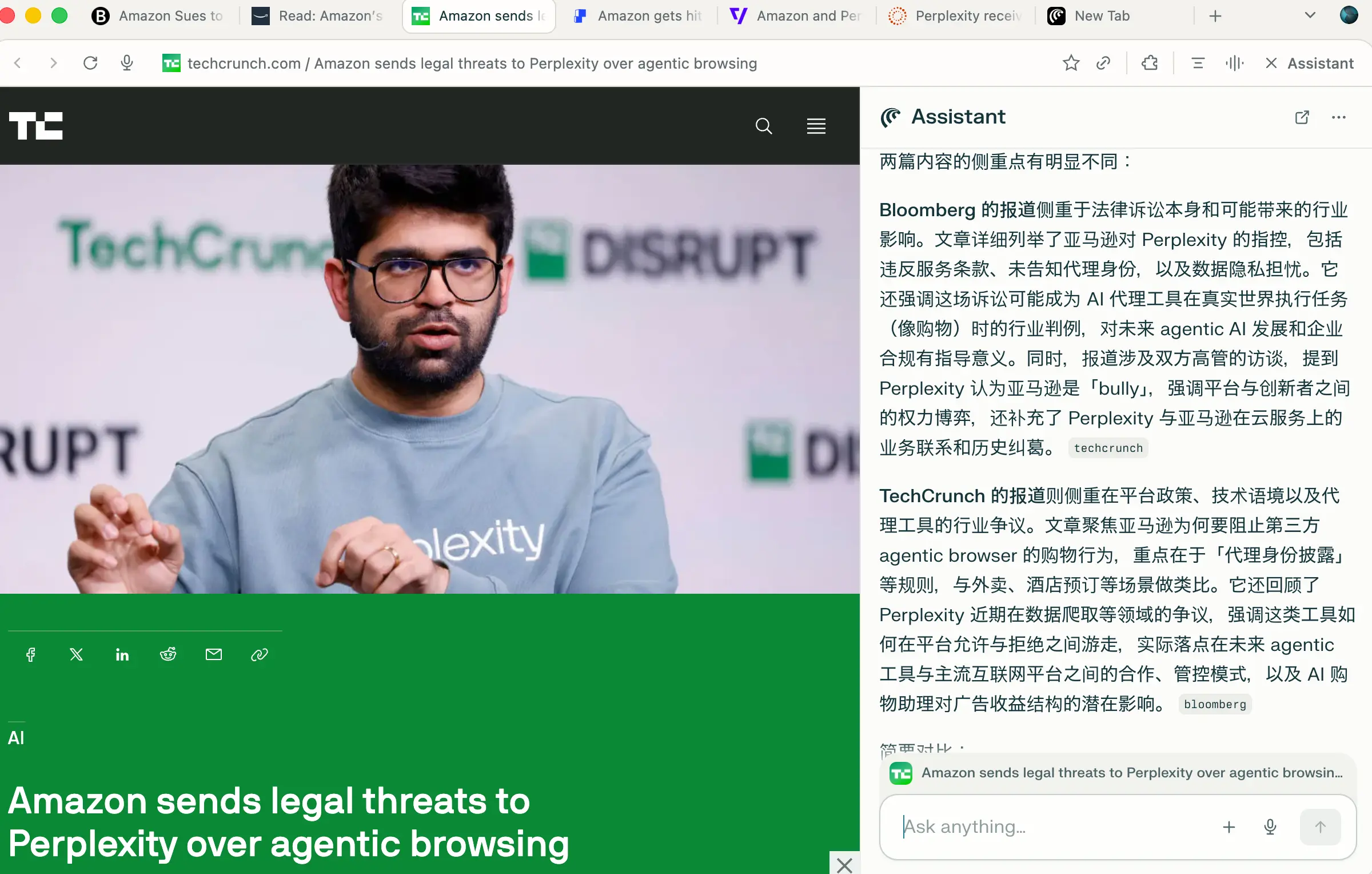

当我为专栏做研究时,我经常围绕同一个新闻比较不同媒体的报道角度,比如围绕 Perplexity 和亚马逊最近的口水战,我希望通过对比不同角度或细节找到一些有趣的观察视角,那么我会打开一系列网页(如下图):

在之前,我只能逐个网页查看,一边看一边做一些笔记摘录,这个过程其实非常耗时间,有时候因为网页内容信息量不高而浪费很多时间,借助 Comet,我首先使用快捷键 Option+A 调出助手,然后输入以下指令(仅为示例):

- 基础指令:「对比

@tab1和@tab3中的侧重点是什么」 - 高级指令:「基于

@tab1到@tab5的信息,分析事件冲突各方的态度」 - 洞察指令:「这几篇文章中反复出现的主题是什么?哪些是事实陈述,哪些是观点?」

- 挖掘指令:「

@tab4中的观点,在@tab2和@tab3中是否得到了支持或反驳?」

Claude 在这个环节展现出明显优势。它不只是堆砌信息,而是能识别论证结构、发现内在联系、提炼核心分歧。关键在于:你不再需要用大脑去「记住」并「对比」5 个标签页的内容。Claude 帮你完成信息的「综合」与「关联」,你专注于在此基础上的「升华」。

接下来是写作的场景。当我在 iA Writer 或 Ghost 编辑器撰写时,Comet 就在旁边待命。

如果写到「英伟达的数据中心业务增长惊人」,我会立即切换到 Comet 地址栏,切换到 Gemini 模型(信息查询更快),输入:「英伟达 2025 年 Q3 数据中心业务收入是多少?请提供财报来源链接。」直接得到数字和来源链接,我复制、粘贴、添加引用,心流不被打断。

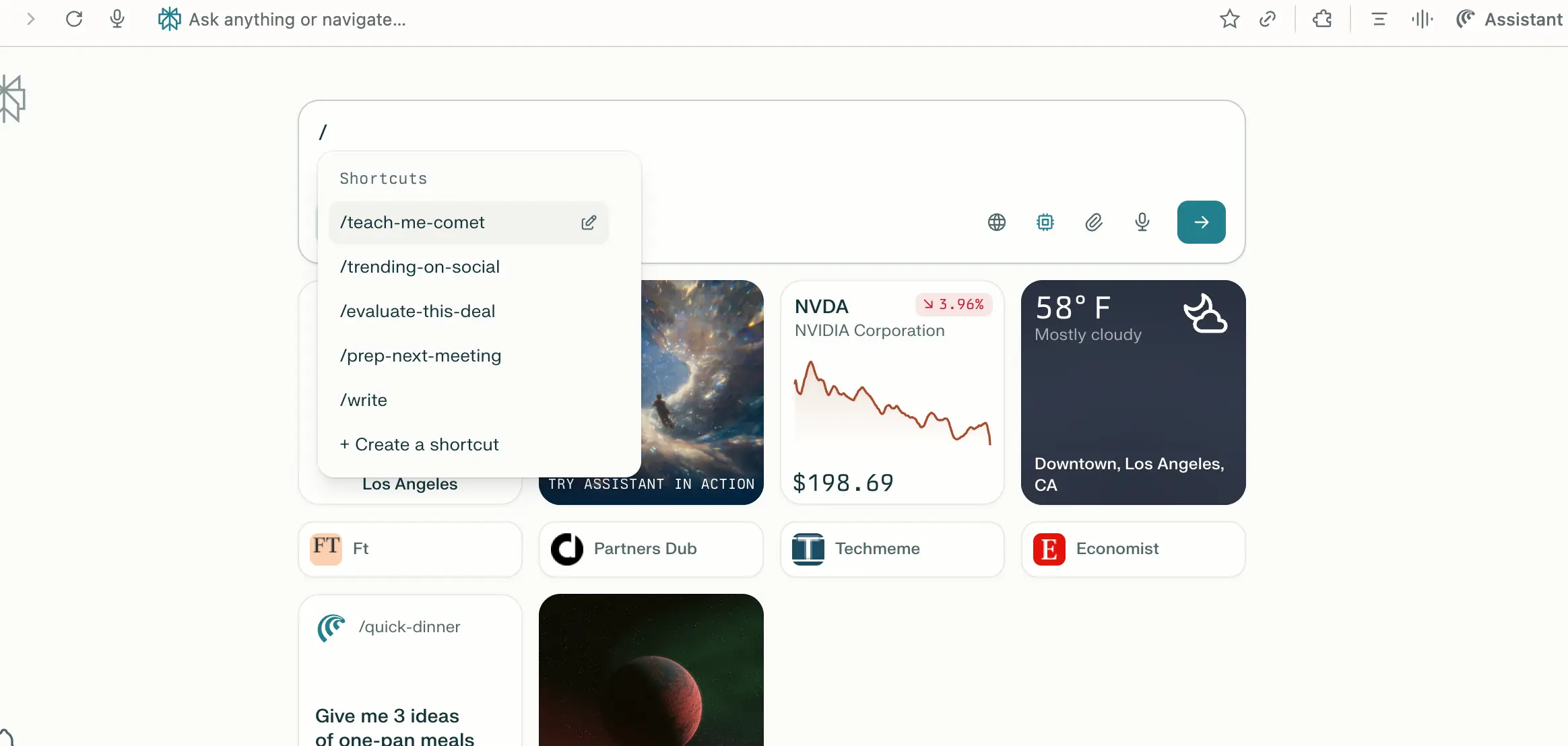

三层快捷指令体系:让效率成为肌肉记忆

Comet 的快捷指令系统可以大幅提升工作效率,它分为三个层次。

其一是基础快捷键:形成肌肉记忆的核心按键。⌥+A 召唤万能助手,这是 90% 时间会用到的操作。Cmd+L 定位到地址栏,但不是输入网址,而是直接输入问题或指令。

其二是动词指令:使用「动词」取代「名词」的搜索习惯。不要搜索「英伟达 B30」,而是使用 Summarize、Explain、Compare、Find counter-arguments for 等动词开头的指令。

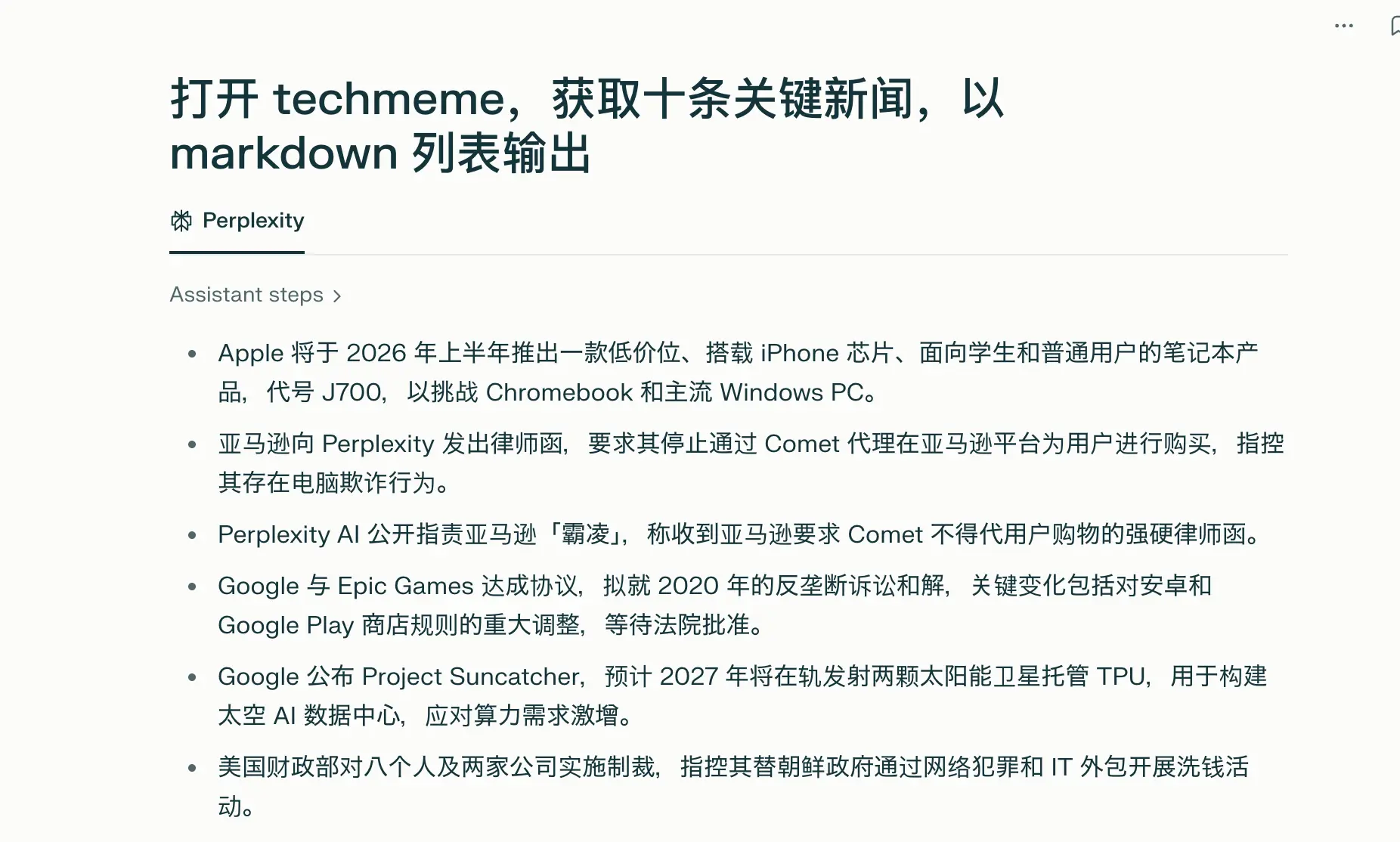

这里再补充一个小技巧,你可以使用类似这样的动词指令快速完成一些简单的网页代理:

打开网站 A,做一些 xxx 的工作,返回 xxxx 的结果。

比如我会经常使用这个指令浏览 techmeme:

第三个则是自定义触发词:这是非常实用的功能。你可以设置一个简短的触发词(如 briefing),尽量压缩成几个字母,这样可以在任何场景里使用/快速调取出来:

比如我经常使用的触发词 aibrief:「总结过去 24 小时 AI 大模型与 AI 芯片 (英伟达、AMD、Intel、TSMC) 的前 3 条新闻。对每条提供事实和简要的『为什么重要』分析。」每天早上 Cmd+K,输入 aibrief,获取核心素材。

工作方式的本质转变

使用 AI 浏览器一段时间之后,我发现我的工作方式正在发生一些变化。

信息消费从「读整篇」变成「先结构化、再深读」。摘要能力成为默认入口,我更早看见结构与分歧点。

研究从「链接跳转」变成「跨页对比与清单式汇总」。跨标签理解让「多个信息源对比挖掘」这类任务变得高效,AI 原生产品则把它做成一步到位。

执行从「自己点来点去」走向「可托付的半自动流程」。从自动翻译、自动阅读网页到多步骤网页操作,尽管还比较初级,但逐渐有一种「未来已来」的感觉。

最重要的转变则是,使用浏览器的时候明显转向「思考与决策」。当 AI 承担了机械性的信息收集与初步整理,我有更多精力投入到真正创造价值的分析与洞察环节。而 Comet 的多模型支持,让我可以为每个环节选择最合适的工具,这种精细化的「工具编排」能力,正是提升专业内容创作效率的关键。

如果你对 Comet 浏览器感兴趣,可以通过我的邀请链接下载体验,新用户还能获得 1 个月 Perplexity Pro 用户权限,用一个月感受一下 AI 浏览器是否能够改变或优化你的工作流。