玻璃屋时代的私人生活:一部隐私的兴衰史

当透明成为美德,我们失去的不是私密性,而是成为完整之人的能力。

Editor’s Note

🗓️ 2025.11.29 | Issue#205

在社交媒体上,我们习惯了分享。早餐吃了什么,读了哪本书,甚至心情不好也要发个动态。透明成了美德,暴露成了真诚。

但很少有人问:我们为什么要这样生活?

十六世纪,托马斯·莫尔用沉默对抗亨利八世的暴政。五百年后,沉默变成了罪证。不发声就是默认有罪,不分享就是不够真诚。

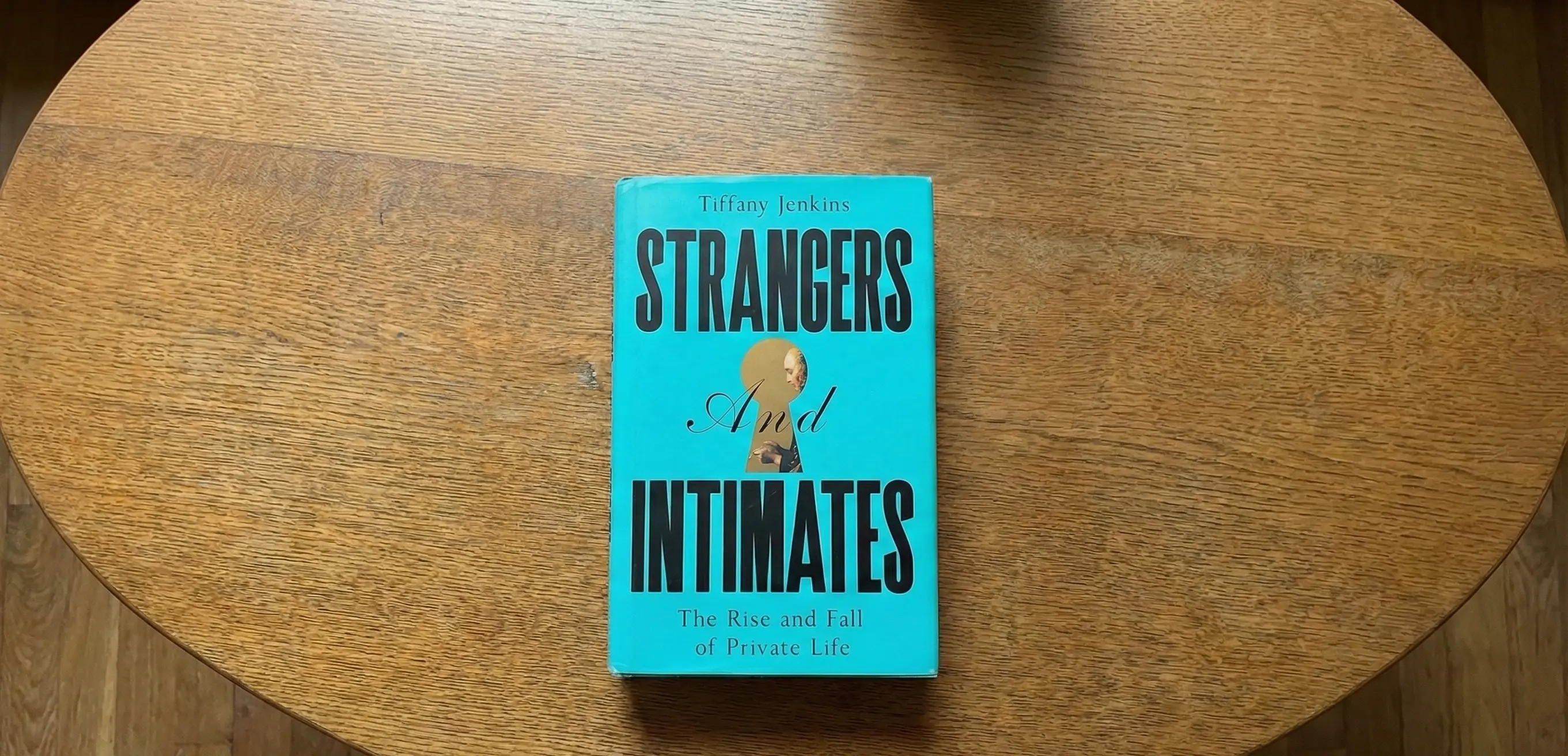

本期 Deep Reading 推荐的这本书,追溯了私人生活从被发明到被拆除的整个过程。作者詹金斯提醒我们:隐私不是天生的,它是一项花了几百年才建立起来的文明技术,而我们正在用几十年的时间把它瓦解。她不仅讨论法律或技术,更关注一种深层的文化变迁——人类如何从懂得区分公私,到失去在后台喘息的能力。

这是一本不容易被划类的书:既是思想史,也是文化史,更是一部关于现代人精神状态的病例报告。它帮助我们理解一个被我们视为理所当然的前提:为什么「不被看见」如此重要?

维多利亚时代的人懂得在公共场合戴上礼貌的面具,与其说是虚伪,不如说是克制。这种克制保护了公共讨论的质量,也保护了私人生活的宁静。

今天,我们生活在玻璃屋里,主动对着镜头表演。关上那扇门,本身已经成为一种抵抗。

在托马斯·莫尔走上断头台之前的那个漫长而死寂的囚禁期,他选择了一种在今天看来近乎不可思议的抵抗方式:沉默。面对亨利八世要求他宣誓承认国王为教会最高领袖的胁迫,这位前大法官既不公开抗议,也不阿谀奉承,而是退守到内心最深处的堡垒——良心。在那个充满神学争辩与政治算计的十六世纪,莫尔的沉默并非空无一物,它是私密性(privacy)作为一种道德资源的原始形态。

蒂芙尼·詹金斯在《陌生与亲密之间:私人生活的兴衰》(Strangers and Intimates: The Rise and Fall of Private Life)中,以这一历史瞬间为开端,提出她的核心命题:私人生活不是人类社群的自然状态,而是一项晚近且脆弱的文明发明。她关心的不是技术意义上的「隐私保护」,而是从良知到房间、从家庭到国家之间,那道无形边界是如何被发明、被敬畏,最后又被轻率拆除的。