「AI 宫崎骏」席卷社交媒体,一场无声的创意革命还是版权噩梦?|AI Insider#289

未来的解决方案是来自法院,还是创新的商业模式?

☕ Editor’s Note

🗓️ 2025.03.28 | Issue#289

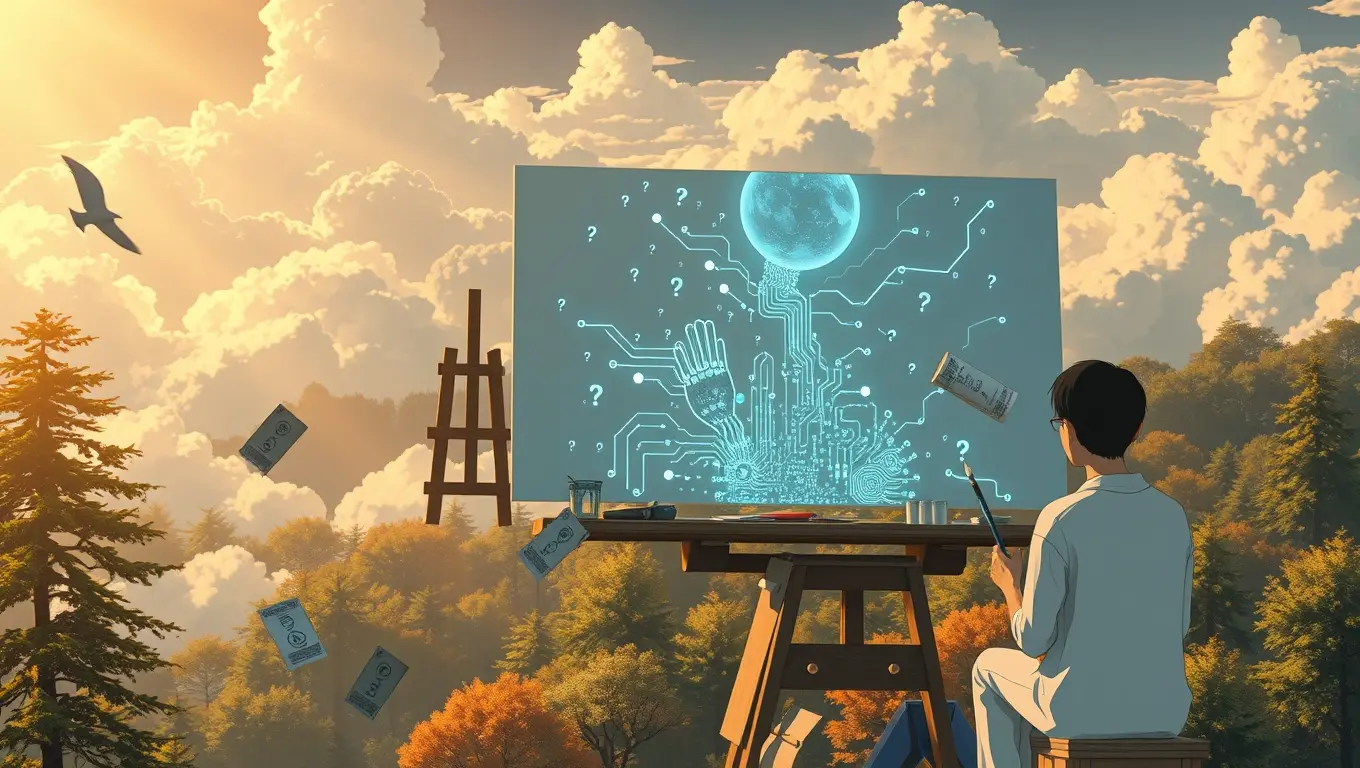

当 OpenAI 的 GPT-4o 让社交媒体沉迷于宫崎骏风格的 AI 创作时,一场关于创意边界和法律定义的激烈较量已悄然展开。

本期 AI Insider 将通过多个行业案例,展示 AI 风格模仿背后的复杂法律困境、AI 公司即将面临的商业模式重构,以及创作者权益保护与技术进步之间的微妙平衡。

AI 模仿与人类艺术创作的本质区别何在?未来的解决方案是来自法院,还是创新的商业模式?

当 OpenAI 的 GPT-4o 图像生成器让整个社交媒体沉迷于宫崎骏风格的艺术创作时,它的确创造了一个病毒式传播的欢乐时刻,但也揭开了 AI 世界中最复杂的法律与伦理困境。

在过去 50 多个小时内,社交媒体被吉卜力风格的「埃隆·马斯克」、「指环王」和「特朗普总统」等 AI 生成图像淹没。甚至连 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 也将自己的头像更换成了这种风格的肖像。这场现象级狂欢背后,是一场关于创意边界、法律定义与技术发展的激烈较量。

比如,风格模仿在法律上处于灰色地带。版权法保护具体的表达,但并不保护风格本身。知识产权律师 Evan Brown 指出,「OpenAI 生成看起来像吉卜力电影的图像本身并未违法」。然而,如果这种相似度是通过训练数百万帧吉卜力电影画面获得的,那么问题就变得复杂了。这一微妙区别正是多起针对 AI 公司的诉讼的核心争议点。

西班牙已经采取了强硬立场,新法案对未标记 AI 生成内容的公司处以高达 3500 万欧元或全球营业额 7% 的罚款。这一举措响应了欧盟具有里程碑意义的《AI 法案》,西班牙数字转型部长 Oscar Lopez 表示:「AI 是一种非常强大的工具,它可以用来改善我们的生活...或者传播错误信息和攻击民主。」随着「深度伪造」威胁日益加剧,监管机构正迫切寻求建立透明度义务框架。

创作者们也在强烈抵抗。备受赞誉的《Andor》剧集主创 Tony Gilroy 取消了在互联网发布该剧本的计划,尽管 1500 页的完整集合已经准备就绪。他直言不讳:「为什么要帮助那些该死的机器人?」这一情绪反映了创作者群体的广泛担忧,他们看到自己的作品被无偿用于训练可能最终取代他们的技术。

与此同时,法国出版商和作家已经对 Meta 提起版权侵权诉讼,指控这家科技巨头未经授权使用他们的书籍来训练其生成式人工智能模型。法国出版商协会 SNE 主席 Vincent Montagne 表示,他们已收集到「大规模」侵犯版权的证据。这只是全球范围内针对 AI 公司的众多法律挑战中的一例。《纽约时报》起诉 OpenAI 和微软、印度出版商针对 OpenAI 提起诉讼,作家群体对 Anthropic 发起集体诉讼——所有这些案例都指向同一个核心问题:未经许可的内容使用。

法院已开始作出裁决。美国哥伦比亚特区上诉法院一致认为 AI 软件不能被授予著作权,法官 Patricia Millett 在判决中写道:「版权法要求所有作品首先由人类创作。」尽管该案的上诉人 Stephen Thaler 争辩称版权法已经过时,但法院坚持认为,从版权期限与作者寿命挂钩到转让权给配偶和子女等多项条款,都表明作者必须是人类。

在这场法律与技术的交锋中,投资者和行业观察者应当关注的是潜在的商业模式重构。AI 公司面临越来越大的压力,需要为其训练数据建立透明且可持续的获取机制。就像 Wikimedia Enterprise 已经向 AI 公司提供付费的高容量数据管道,确保它们不会堵塞系统并为其基础设施负担提供资金支持。这种模式可能成为 AI 内容获取的新范式。

对 AI 企业而言,短期的法律费用和潜在和解成本相当可观。以「获取原谅比获取许可容易」为策略的日子或许正在结束。Meta、OpenAI 和 Google 等公司需要将内容许可作为其商业模式的核心组成部分,而不仅仅是事后的法律处理。这将增加运营成本,但同时也将提供更稳定、可预测的增长路径。

对内容创作者而言,这场斗争已经超越了简单的版权保护。正如技术评论家 Molly White 所指出:「真正的威胁不是 AI 使用开放知识,而是 AI 公司扼杀那些使知识免费的项目。」许多创作者正在考虑将作品置于更具限制性的许可下,或者完全不公开发布。这种趋势可能导致「数字公地」的萎缩,最终损害创新生态系统,也包括 AI 公司赖以生存的数据来源。

对内容平台而言,如何平衡开放获取与创作者权利已成为核心挑战。Creative Commons 正在试验「偏好信号」的概念——一种非版权模式,通过它向 AI 公司传达他们可以或不可以重用 CC 许可作品的条款。这种创新机制可能为未来内容使用提供新的模板。

值得注意的是,这场风格模仿之争远非简单的法律技术问题。它触及了更深层次的哲学问题:我们如何在数字时代定义创造力?一个 AI 系统模仿宫崎骏风格创作图像,与一个年轻艺术家受宫崎骏影响发展自己风格,这两者之间的本质区别是什么?后者被视为艺术发展的自然过程,而前者却引发激烈争议,暴露出当下对技术所扮演的角色尚未达成社会共识。

未来的解决方案不在于法律极端。无论是全面禁止 AI 使用现有创作,还是完全不受限制的训练数据获取,都不利于创新与保护的平衡。更有希望的路径是建立透明、公平的补偿机制,确保原创作者在 AI 创造的价值中获得合理份额,同时不扼杀技术进步。

归根结底,AI 风格模仿的争议不仅是关于法律边界,更是关于我们希望在人工智能时代如何定义、奖励和保护人类创造力。在 AI 与创作者之间的这场复杂舞蹈中,下一步动作不是来自法院或立法者,而是来自能够建立新型创作经济的创新商业模式。